Projet éolien de Champ Fleury

Projet éolien de Champ Fleury

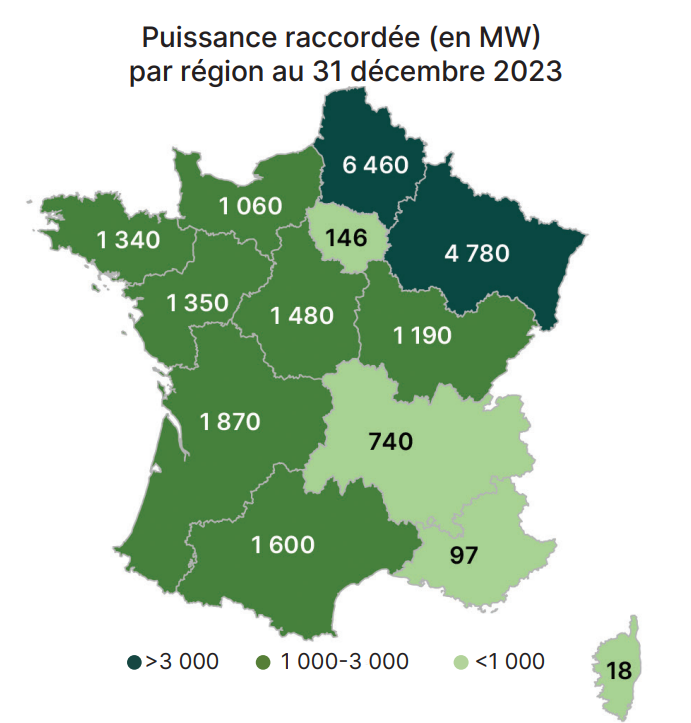

En 2023, le parc éolien terrestre installé en France avait une puissance de 22,0 GW. La production d’électricité éolienne s’est élevée à 50,6 TW/h au cours de l’année 2023, soit 10 % de la consommation électrique française contre 8,3% l’année précédente.

La part relative de l’éolien terrestre dans la consommation électrique nationale d’électricité devrait augmenter dans les 15 années à venir pour représenter un pourcentage allant de 10 à 15% de la consommation totale. L’éolien est la seconde source d’énergie renouvelable électrique après l’hydraulique, et la troisième source de production d’électricité en France.

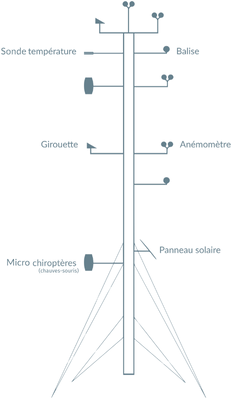

Etude de vent

L’étude de vent a pour objectif de réaliser des mesures de vent (vitesse, direction, température, pression, etc.) sur une durée d’une année minimum. Ces mesures servent à définir la production potentielle du parc et à choisir l’éolienne la plus adaptée aux conditions du secteur. Ces mesures sont réalisées grâce à l‘implantation d’un mât de mesure, s’élevant à 100 mètres de haut. Ce mât de mesure est également utilisé pour y positionner des micros permettant de mesurer l’activité des chauves-souris.

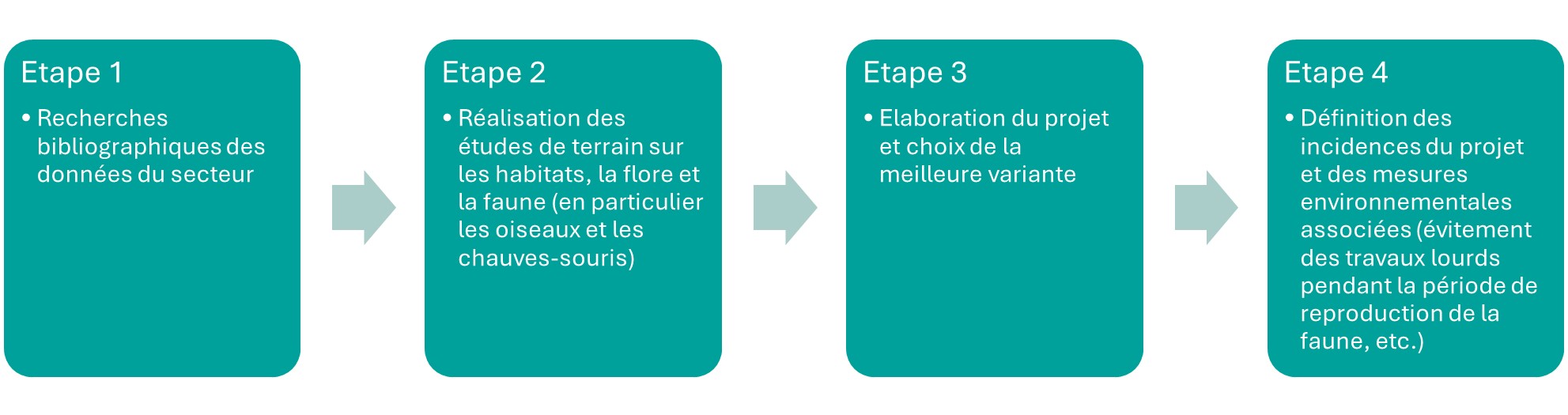

Etude Environnementale

Cette étude se réalise sur un cycle écologique complet (4 saisons soit une durée d’un an minimum), afin d’identifier les espèces à enjeux (faune et flore) présentes sur le secteur, et de concevoir un projet de moindre incidence sur l’environnement.

Cette étude environnementale est réalisée par le Bureau d’Etudes ENCIS Environnement. Les premiers inventaires ont débuté à l’été 2024.

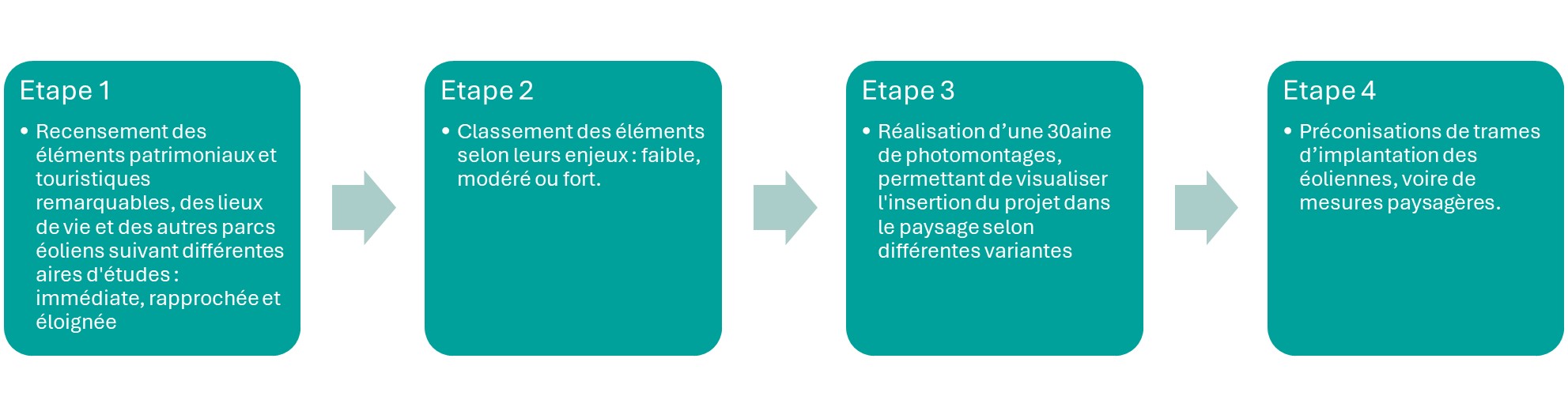

Etude paysagère

Cette étude a pour objectif d’identifier les enjeux du territoire liés au paysage (patrimoine, route, habitations, etc…) et de concevoir en fonction de ces enjeux un projet qui s’intègre bien dans le paysage du territoire.

Cette étude paysagère est réalisée par le Bureau d’Etude Résonance dont l’agence est située à Ecouflant (49). Elle a débuté à la fin de l’année 2024.

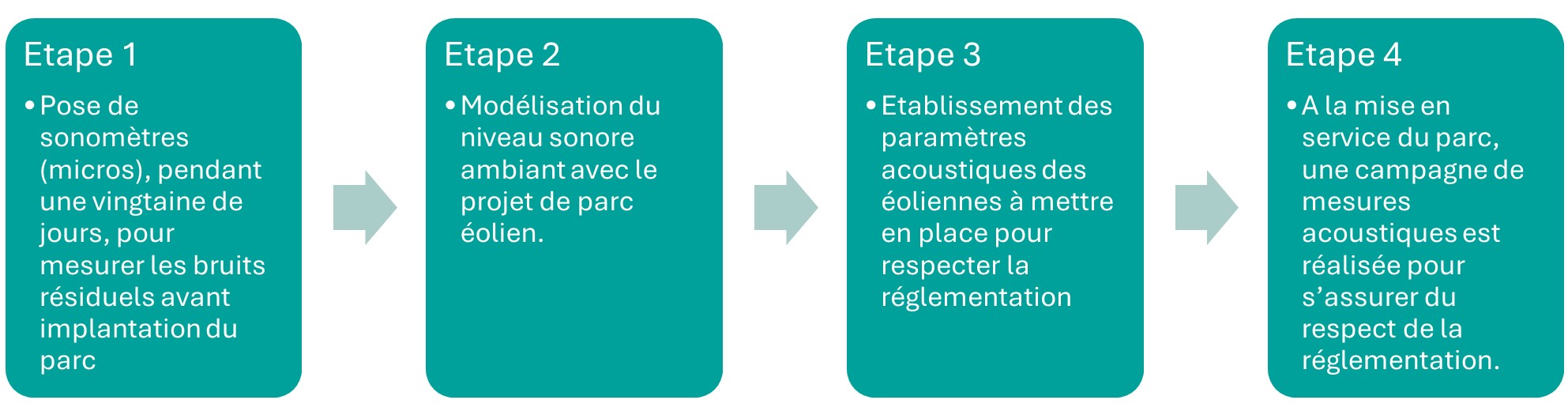

Etude Acoustique

L’étude acoustique permet de mesurer le niveau sonore existant à proximité et au sein de la zone d’étude du projet, de modéliser le niveau sonore du futur parc éolien et de s’assurer de la conformité des éoliennes à la réglementation acoustique en vigueur.

L’étude acoustique sera réalisée par le Bureau d’Etude ORFEA Acoustique.

Etude topographique

Un relevé topographique de la zone d’étude sera réalisé afin de connaître la topographie exacte du site (altitude, pente, etc.) pour étudier l’implantation des éoliennes d’un point de vue technique. Cette étude topographique est réalisée par un géomètre expert.

Au 31 mars 2024, on estime le nombre d’éoliennes terrestres à 9 719, réparties sur 2 262 parcs, en France métropolitaine et d’Outre-Mer. Cela représente une capacité raccordée de 21 382 MW.

La production d’électricité d’origine éolienne est concentrée au sein des régions Nord et Est de la France. Voici la

puissance raccordée (en MW) par région au 31 décembre 2023).

Source : https://www.france-renouvelables.fr/wp-content/uploads/2024/09/2024_ObsEOL-EncreNous-web_2024-09-14.pdf

L’énergie éolienne est aujourd’hui la troisième source de production d’énergie en France (derrière le nucléaire et l’hydroélectricité), mais devant le gaz. C’est la seconde source d’énergie renouvelable électrique après l’hydraulique.

En 2023, la production d’électricité à partir d’énergie éolienne est de 50,8 TWh. La production éolienne a atteint des niveaux inédits au cours des mois de janvier, mars, novembre et décembre 2023 (de l’ordre de 6 TWh / mois). L’éolien a ainsi contribué à la sécurité d’approvisionnement sur l’hiver, permettant de limiter le recours aux centrales alimentées par les combustibles fossiles.

Le développement du parc éolien se poursuit, avec un rythme légèrement au-dessus de la tendance observée sur ces dernières années : 1,6 GW ont été mis en service en 2023, avec un parc terrestre installé de 1,2 GW à fin 2023 (source RTE).

Une seule éolienne de 2 MW (représentative du parc éolien français en service) produit environ 4 000 MWh par an, c’est l’équivalent de la consommation d’électricité de plus de 800 foyers !

En 2020, les 8 000 éoliennes françaises ont produit 40 TWh, cela correspond à la consommation électrique de près de 8 millions de foyers.

Source : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/21088_VraiFaux_E%CC%81olien_terrestre-accessible.pdf

La pose du mât de mesure est réalisée dans le cadre de l’étude de vent et pour venir appuyer l’étude environnementale, en apportant un complément d’étude, notamment sur les chauves-souris.

En effet, le mât de mesure est également équipé de micros permettant d’enregistrer l’activité des chiroptères (chauves-souris) chassant à haute altitude, de manière à connaître précisément l’ensemble des espèces fréquentant le site d’étude.

Le mât de mesure est installé pendant une durée de 12 à 24 mois. Cette durée peut toutefois être allongée si les données récupérées ne sont pas suffisantes pour définir les caractéristiques techniques du projet. Les résultats de l’ensemble de ces études et les mesures relevées permettent de concevoir le futur parc éolien.

Les études d’impact regroupent l’ensemble des études menées lors du développement du projet : étude acoustique, environnementale, paysagère, patrimoniale, étude de dangers. Les études d’impact sont des études qui visent à vérifier la faisabilité du projet et déterminer toutes les sensibilités locales autour de celui-ci. Par la suite, des mesures “Éviter, Réduire, Compenser” (ERC) sont définies afin de réduire ou compenser les éventuels impacts du projet.

Les sujets analysés et traités dans les études d’impact sont définis par la réglementation des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) dont relèvent les éoliennes. En effet, conformément à l’article R.511-9 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2011-984 du 23 août 2011, les parcs éoliens sont aujourd’hui soumis à la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées.

La distance minimale des 500 mètres est réglementaire et imposée par le gouvernement. Cette distance a été fixée par rapport aux potentielles nuisances sonores qu’une éolienne peut produire. D’autres éléments sont également pris en compte dans le choix de la distance aux habitations : la taille de la machine, les caractéristiques du terrain (topographie, obstacles, direction et puissance du vent, positionnement des maisons par rapport aux éoliennes…) ou l’aspect global des éoliennes (design et accessoires).

Si la réglementation imposait d’être à 1000 mètres de distance aux habitations, il serait difficile d’atteindre les objectifs nationaux en termes de production d’énergie renouvelable.

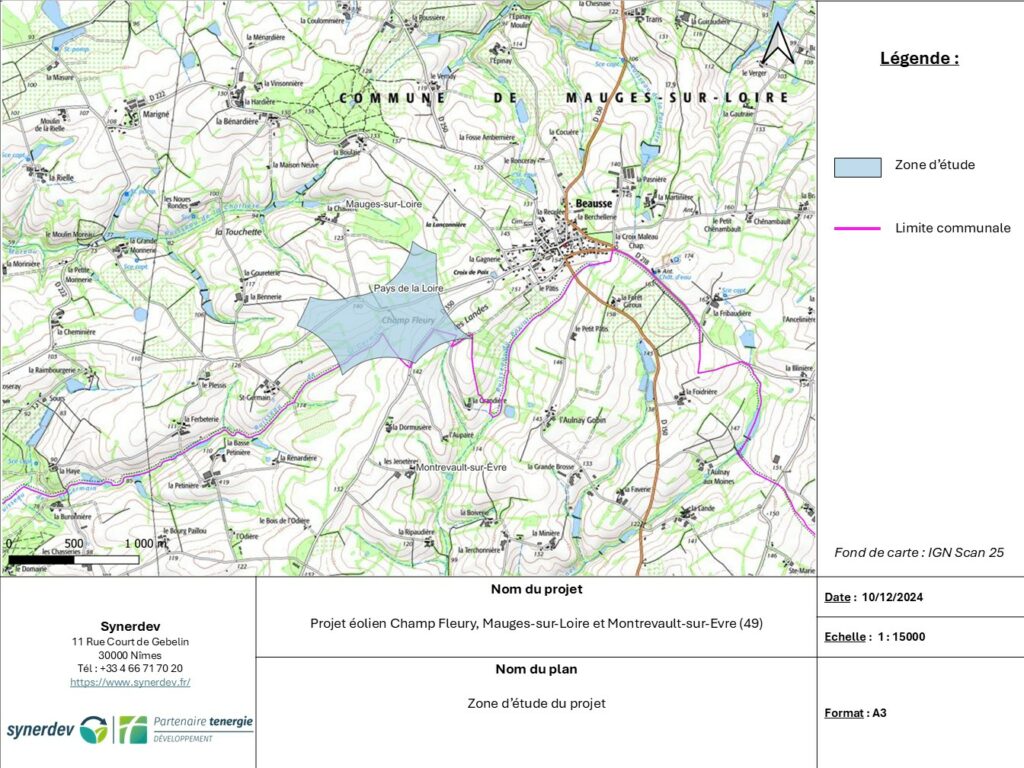

La zone d’étude d’un projet est appelée ZIP (Zone d’Implantation Potentielle). Elle est issue d’un travail cartographique en amont des premières prises de contact sur le terrain, de manière à s’assurer au préalable qu’un projet est théoriquement envisageable.

La ZIP est définie sur la prise en compte des premières contraintes suivantes :

- Un éloignement aux habitations et zones à usage d’habitation de 500 mètres ;

- Un éloignement de 500 mètres aux périmètres de protection en lien avec le patrimoine (Monuments Historiques par exemple) ;

- L’absence de zonages réglementaires au titre de l’environnement (Natura 2000 par exemple) ;

- Une ressource suffisante en vent, basée sur les atlas météo publics et les relevés effectués par le mât de mesure.

Cela ne présume bien entendu en rien d’éventuelles autres contraintes qui pourront être identifiées lors des études de faisabilité technique et autres expertises de terrain.

Un vent inférieur à 10 km/h est insuffisant pour faire démarrer et tourner une éolienne. À l’inverse, un vent trop fort, à partir de 90 km/h environ, entraîne l’arrêt de l’éolienne, pour éviter une usure prématurée des éoliennes. Ces arrêts pour cause de vents forts sont peu fréquents en France métropolitaine et sont souvent automatisés : ils ne dépassent pas 10 jours par an. De plus, la plupart des éoliennes sont installées sur des sites caractérisés par des vitesses de vent en moyenne supérieures à 20 km/h.

Une éolienne peut aussi être mise volontairement à l’arrêt pendant de courtes périodes pour réaliser des opérations de maintenance. Cette indisponibilité ne représente que 1,5 % du temps, soit environ 5 jours par an.

La machine se compose de pales (3 en général) portées par un rotor et installées au sommet d’un mât vertical. Cet ensemble est fixé sur une nacelle qui abrite un générateur électrique. Le vent fait tourner les pales entre 8 et 14 tours par minute. Le générateur transforme l’énergie mécanique ainsi créée en énergie électrique. L’énergie électrique produite intègre le réseau public à partir d’un poste de livraison avant d’être redistribuée en temps réel. Selon le principe du système solidaire, un équilibre est assuré par RTE et Enedis pour permettre à chacun de pouvoir bénéficier d’électricité à tout moment. En général, l’électricité emprunte le chemin le plus court. Ainsi ce sont les besoins en électricité les plus proches du parc éolien qui seront assurés par sa production.

Retrouvez l’ensemble des conditions permettant de délimiter une Zone d’Implantation Potentielle en cliquant sur “Quels critères déterminent les parcelles choisies pour positionner les éoliennes ?” dans la section ci-dessus sur l’énergie éolienne !

A Champ Fleury, la ZIP est particulière. Elle a en effet été classée en Zone d’accélération des énergies renouvelables dans le cadre de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER.

Retrouvez ci-dessous la ZIP de Champ Fleury :

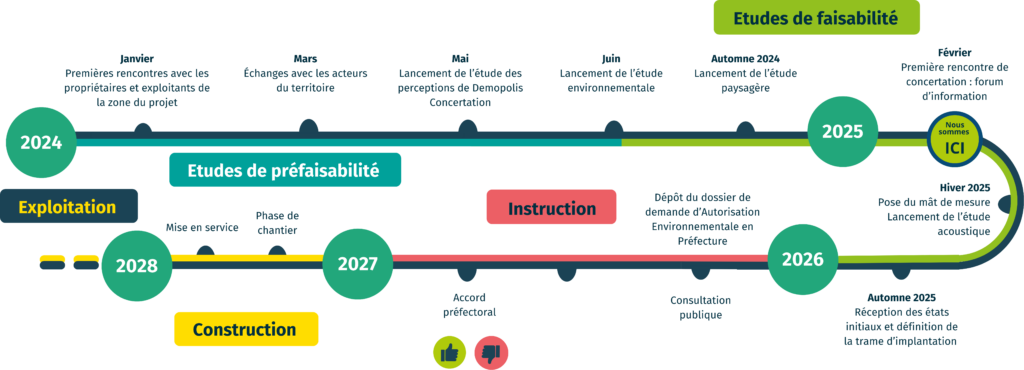

La définition de la ZIP s’inscrit dans les études de faisabilité qui ont débuté à l’été 2024 ! Veuillez trouvez ci-dessous le calendrier retraçant ces étapes et celles à venir !